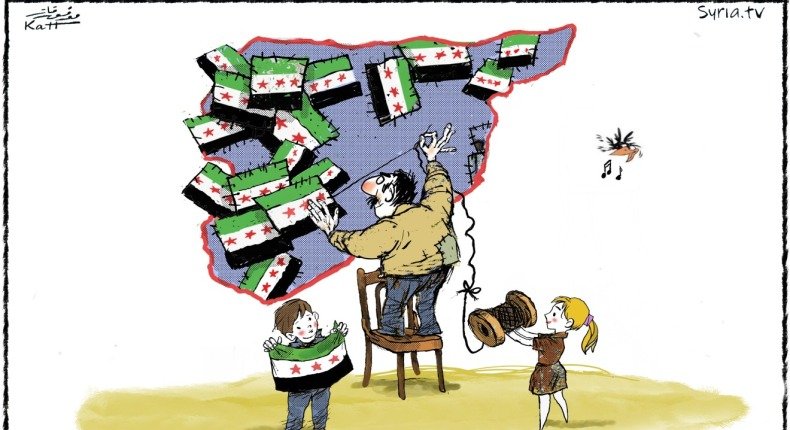

الفيدرالية في سوريا.. جدل المعنى ومأزق التصوّر

في لحظات التحول العميق التي تعقب الحروب الكبرى والانهيارات السياسية، تبرز طروحات تتحدث عن الفيدرالية كخيار لإعادة بناء الدول المفككة أو المهددة بأخطار داخلية عديدة كالصراعات والانقسامات الحادة، هذه الفكرة طُرحت في سوريا باعتبارها إطارًا محتملًا لإعادة تنظيم السلطة وتوزيعها بين المركز والأطراف، والاعتراف بالتعددية الديمغرافية والثقافية التي طالما ظلت مهمّشة أو مقموعة. رغم رفض الرئيس السوري أحمد الشرع لها في أكثر من مناسبة.

الفيدرالية ليست مجرد مسألة تقنية في توزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق، بل هي مشروع سياسي وثقافي وقانوني معقّد، يقوم على الاعتراف بالتعددية الديمغرافية والثقافية التي طالما ظلت مهمّشة أو مقموعة، ولا ينجح هذا الإطار أو النموذج إلا إذا استند إلى ثقافة دستورية راسخة، ونظام سياسي تشاركي، ومجتمع يعترف بالتنوع ولا يخافه قبل كل شيء.

في الحالة السورية يدور الحديث في أروقة كثيرة عن طرح الفيدرالية كإحدى أدوات الخروج من الأزمة، وهنا لا أتبنى هذه المقولة أو أتعارض معها بل أطرحها لنقاش يصطدم بأسئلة كبرى تتعلّق بالهوية، والانتماء، والمركزية، والذاكرة الجمعية المثقلة بالعنف والخذلان والمظلومية أيضاً. أمام هذا السياق يمكن طرح سؤال بديهي: هل الفيدرالية ممكنة في سوريا؟ وهل تصلح نموذجًا مستدامًا لمستقبل البلاد؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه من تجارب عاشت وتعيش التجربة بكل تحولاتها؟

لا أتبنى هذه المقولة أو أتعارض معها بل أطرحها لنقاش يصطدم بأسئلة كبرى تتعلّق بالهوية، والانتماء، والمركزية، والذاكرة الجمعية المثقلة بالعنف والخذلان والمظلومية أيضاً

جوهر الفيدرالية في سوريا

الفيدرالية، في جوهرها، ليست تقسيماً للدولة بقدر ما هي توزيع للسلطة وإدارتها، هي عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ “الوحدة في التنوع”. وهي تختلف تماماً عن التقسيم أو الانفصال، بل على العكس في مكان ما، فهي تسعى للحفاظ على وحدة الدولة عبر الاعتراف بالواقع الاجتماعي والسياسي وتدبيره بدلاً من قمعه أمنياً ومعاداته ورفضه. وطرح الفيدرالية في الحالة السورية ليست فكرة جديدة، لكنها لطالما أُحبطت قبل أن تتبلور. يمكن تلمّس ذلك بالعودة إلى محطات بالتاريخ السوري منذ الاستقلال، حيث نجد أن المناطق السورية المتنوعة لم تُمنح سوى هامش ضئيل من الحكم المحلي. فقد سيطرت الدولة المركزية في دمشق على كل المفاصل، مستندة إلى بنية أمنية يمكن اعتبارها بأنها “فوق وطنية” تُخضع الجميع. تفرض الهوية الواحدة التي تنتجها السلطة، وهذه الهوية لها مفردات أبرزها اللغة الواحدة والرواية التاريخية الواحدة، وهدفها الوحيد محاولة صهر الواقع قسراً في نموذج أحادي قسري على فسيفساء اجتماعية وثقافية تكاد أن تكون الأغنى في المنطقة، وهذا ما أدى عبر عقود إلى تعميق التناقضات المجتمعية.

الفيدرالية، حين تُفهم في عمقها الفلسفي والسياسي، تبدو ليست مجرد آلية إدارية أو هندسة دستورية، بل هي تعبير عن رؤية للدولة باعتبارها فضاءً جامعاً للتنوع، ووسيلة لتوزيع السلطة على نحو يمنع التفرد والاحتكار، يُحبِط الاستبداد، ويضمن التوازن بين المركز والأطراف.

في السياق السوري، يمكن طرح هذه الفكرة بشكل ملحّ اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب تعقيدات السنوات الماضية وما خلّفته من وقائع سياسية وجغرافية وعسكرية جديدة، بل أيضاً نتيجة لتراكم تاريخي طويل من الإقصاء المركزي، فقد سيطرت الدولة من دمشق على مجمل مفاصل القرار، يبدو هذا جليّاً منذ الاستقلال، إذ لم يكن للمناطق السورية المتنوعة، من الجزيرة إلى الساحل، ومن جبل العرب إلى حوران، سوى هامش ضيق من الحكم المحلي، وغالباً ما جرى التعامل مع التنوع بوصفه تهديداً ينبغي السيطرة عليه لا رصيداً يمكن الاستثمار فيه. هذا النهج أفضى إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، وعمّق الشعور بالغبن والمظلومية لدى شرائح واسعة من السوريين، خصوصاً في المناطق المهمّشة. وعندما اندلعت الثورة السورية، ثم تفجر المشهد العسكري بكل ما حمله من انقسامات وتحولات، برزت الفيدرالية كأحد المقترحات لإعادة هندسة الدولة، لا على أنقاضها، بل من داخلها. لكن من الضروري التنبه إلى أن الفيدرالية في سوريا لا يمكن أن تكون نسخة جاهزة تُستنسخ من تجارب أخرى، بل هي مشروع مشروط بالسياق السوري وتوازناته، وبقدرة السوريين أنفسهم على صياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يُراعي ذاكرتهم الجريحة، ويؤسس لسلطة لا تستند إلى منطق وقاعدة الغالب والمغلوب، بل إلى الشراكة الوطنية القائمة على أرضية وحدة المصير المشترك.

غالباً ما جرى التعامل مع التنوع بوصفه تهديداً ينبغي السيطرة عليه لا رصيداً يمكن الاستثمار فيه. هذا النهج أفضى إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، وعمّق الشعور بالغبن والمظلومية

تجارب عالمية

لوضع التجربة السورية بكل إمكاناتها اليوم ومخاوفها وقلقها، لا بد من الإطلالة على تجارب عالمية يمكن قراءتها والاهتداء بها أو محاولة تفكيكها لأخذ العبرة والمعرفة.

ألمانيا عندما خرجت من أنقاض الحرب العالمية الثانية، كانت دولة منهارة على كل المستويات. ومع ذلك، فقد شكّل الألمان فيدرالية قوية من ستة عشر إقليماً، تم توزيع السلطات فيها بطريقة دقيقة. فلم تكن الفيدرالية الألمانية مجرد هيكل قانوني، بل كانت تعبيراً عن الاعتراف بخصوصية كل ولاية، وعن الرغبة في منع عودة المركزية الشمولية التي مهّدت لظهور النازية وسيطرتها الكاملة على معطم أنحاء أوروبا من برلين. قرأت مرة أن كونراد هيرمان أديناور وهو أول مستشار ألماني بعد الحرب قال بأن ألمانيا الجديدة لن تبنى إلا من خلال احترام الاختلافات المحلية وإدارتها في إطار دستوري موحّد. وتجربة العقود التالية للحرب أثبتت هذه الرؤية بأن الفيدرالية في ألمانيا كانت ضمانة للديمقراطية، للعدالة، وللسلم الأهلي.

وحين نعود إلى التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، فإننا لا نقرأ فقط قصة نهوض دولة من ركام الهزيمة، بل نقف أمام نموذج عميق لفنّ إعادة بناء الدولة على أسس تعاقدية متينة، جعلت من الفيدرالية أداة للتماسك لا للتفكك، وللديمقراطية لا للتسلط. ألمانيا الخارجة من الحرب لم تكن فقط بلداً مهزوماً عسكرياً، بل كانت محطّمة سياسياً وأخلاقياً، حاملة لإرث ثقيل من النظام النازي. وفي ظل هذا الانهيار الشامل، جاءت الفيدرالية الألمانية بوصفها تعاقداً جديداً بين المركز والأقاليم، يحول دون عودة النزعة المركزية الاستبدادية، ويمنح كل ولاية حق التعبير عن هويتها السياسية والثقافية ضمن الإطار العام للدولة.

فيدرالية ألمانيا الحديثة لم تكن مجرد تقسيم إداري للسلطات بين المركز والولايات، بل كانت مشروعاً فلسفياً وسياسياً متكاملاً لإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والدولة

وبالتالي فإن فيدرالية ألمانيا الحديثة لم تكن مجرد تقسيم إداري للسلطات بين المركز والولايات، بل كانت مشروعاً فلسفياً وسياسياً متكاملاً لإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والدولة، بين الخصوصي والعام، بين المحلّي والوطني. وبالتالي لم تكن في أيِّ صورةٍ من صُورها تنازلًا من الدولة، بل كانت تعبيرًا عن قناعة راسخة بأن تنوّع الأقاليم واختلاف تجاربها هو مصدر قوة، لا تهديداً للوحدة. وقد تجلّى هذا في الدستور الألماني أو القانون الأساسي الذي منح الولايات سلطات واسعة في مجالات التعليم، الشرطة، الثقافة، وحتى في بعض جوانب التشريع، في حين احتفظ المركز بالسياسات السيادية الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة.

لكن هذه الفيدرالية الألمانية نجحت ضمن سياق قومي متجانس إلى حد كبير، فالشعب الألماني، رغم اختلافاته الإقليمية والدينية، كان يحمل هوية قومية موحدة، ولغة جامعة، وتاريخاً مشتركاً، وهذا ما وفّر قاعدة صلبة يمكن بناء عقد فيدرالي فوقها. أما في الحالة السورية، فإن المشهد أكثر تشظّياً وتعقيداً، فالسوريون أمام تعددية إثنية وطائفية ومناطقية عميقة، ذاكرة مثقلة بالدم والانقسام، وشبه انعدام للثقة بين المكونات، فضلاً عن تدخلات خارجية متضاربة المصالح.

مع غياب رؤية واضحة لفكرة العدالة الانتقالية التي تُعتَبَرُ مفتاح اليوم التالي في المرحلة الحالية، وهذا ما يجعل نقل التجربة الألمانية إلى سوريا أمراً بالغ الحساسية، لا يمكن استنساخه بل يحتاج إلى إعادة تأويل عميقة.

غياب رؤية واضحة لفكرة العدالة الانتقالية، يجعل نقل التجربة الألمانية إلى سوريا أمراً بالغ الحساسية، لا يمكن استنساخه بل يحتاج إلى إعادة تأويل عميقة

ومع ذلك، فإن الدرس الألماني الأبرز يتمثل في القدرة على تحويل الفيدرالية من مجرد آلية حكم إلى فلسفة في إدارة الاختلاف. وهذا ما تحتاجه سوريا اليوم، ليس فقط نظاماً يوزّع السلطات، بل عقداً وطنياً يؤسس لمفهوم جديد للمواطنة، يعترف بالتنوع من دون أن يؤسس للانقسام، ويضمن الحقوق من دون أن يُضعف الدولة. فإذا كان من شيء يمكن تعلمه من التجربة الألمانية، فهو أن الفيدرالية ليست بالضرورة بداية للتفكك، بل قد تكون — إذا نُسجت بخيوط الإرادة السياسية الجامعة والرؤية الدستورية العادلة والفهم الشعبي لحقيقتها مدخلًا إلى ترميم ما تكسر، وإعادة هندسة الدولة على أساس من العدالة والتوازن والتشاركية الحقيقية.

النموذج البلجيكي

بلجيكا دولة صغيرة “تعادل سدس مساحة سوريا تقريباً وثلاثة أضعاف مساحة لبنان”، ذات مكونات قومية ثلاث “الفلمنك الناطقون بالهولندية، الوالون الناطقون بالفرنسية، والألمان الناطقون بالألمانية” تخصع لنظام فيدرالي بالغ الخصوصية والتعقيد، فهي ليست مجرد اتحاد إداري بين مناطق، بل نظام سياسي مبني على الاعتراف العميق بالهويات الثقافية واللغوية المكوّنة للدولة. وهذا ما جعل تشكيل حكومة فيها يحتاج إلى تدخل ملكي في بلد تأخذ الملكية فيه طابعاً تشريفياً أكثر منه سياسياً، وهذا يعود للانقسامات الحادة بين مكوناتها وأحزابها السياسية. ورغم ذلك، بقيت بلجيكا متماسكة نسبياً، لأن الفيدرالية جاءت كتسوية سياسية، لا كحالة طارئة.

وما يميز النموذج البلجيكي هو أن الفيدرالية لم تكن وصفة جاهزة، بل نتيجة لتراكم تجارب تفاوضية دامت عقوداً، واتخذت طابعاً تصحيحياً مستمراً مع كل أزمة. الفيدرالية هناك لا تقوم على الجغرافيا فقط، بل على “مجتمعات” ذات خصوصيات ثقافية، لكل منها أنظمته التعليمية والإعلامية وحتى الأحزاب السياسية الخاصة به. وخلال عملي بالمسرح البلجيكي لمست هذه الخصوصية بشكل جلي في المفردات التي يستخدمها الفلمنك، وأغانيهم الوطنية، فقد سمح الاعتراف المؤسسي الرسمي بالهويات بتقليص التوترات، من دون أن يؤدي إلى الانفصال أو انهيار الدولة. بل ربما على العكس تماما أدى كل ذلك إلى بناء ما يمكن تسميته اصطلاحاً “دولة ما بعد التوافق”، حيث يتم احتواء الاختلاف ضمن أطر قانونية واضحة، بدلاً من فرض الوحدة بالقوة.

تبدو سوريا بعيدة عن النموذج البلجيكي، لأسباب عدة. ربما تبدأ بأنَّ التصوّر السائد للفيدرالية لا يزال غامضاً، ومشحوناً برمزية الانفصال والتقسيم، نتيجة لغياب التجربة التفاوضية الجادة حول شكل الدولة

في المقابل، تبدو سوريا بعيدة عن هذا النموذج، لأسباب عدة. ربما تبدأ بأنَّ التصوّر السائد للفيدرالية لا يزال غامضاً، ومشحوناً برمزية الانفصال والتقسيم، نتيجة لغياب التجربة التفاوضية الجادة حول شكل الدولة. وتمرُّ بعدم وجود مؤسسات مستقلة أو ضامنة يمكن الركون إليها في حال تعثّرت النخب السياسية، كما هو الحال في بلجيكا. والأهم بأن الهوية الوطنية السورية لا تزال – على أهميتها – ضعيفة في وجه الهويات الفرعية التي تعززت بفعل الحرب والاصطفافات الطائفية والعرقية.

ما أعتقده أن النموذج البلجيكي لا يصلح للاستنساخ، لكنه يصلح للتفكير. إذ يُظهر أن الاعتراف بالهويات لا يعني بالضرورة الانقسام، بل يمكن أن يكون مدخلاً لبناء دولة عادلة وقابلة للاستمرار، شرط وجود ثقافة تفاوضية ليست ذات أهداف ضيقة، إلى جانب مؤسسات قوية تُحيط هذا الاعتراف بأطر دستورية راسخة وقوية وتمنع تغوّل أحد على أحد.

الفيدرالية كأداة انتقال في النموذج الجنوب أفريقي

في أعقاب انهيار نظام الفصل العنصري، وجدت جنوب أفريقيا نفسها أمام معضلة وجودية تقوم على سؤال مركزي: كيف يمكن بناء دولة تتسع لكل أبنائها، بعد عقود من الانقسام العرقي والتهميش المؤسسي؟

في تلك اللحظة التاريخية الدقيقة، لم تكن الفيدرالية خياراً مطروحاً بوصفها هيكلاً دائماً للحكم، بل كأداة انتقالية لتسهيل العبور من نظام شمولي استبعادي استبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي. كانت هناك دعوات قوية من المجموعات البيضاء، خاصة في مقاطعة الكيب، لاعتماد فيدرالية أو حتى كونفدرالية تضمن لها قدراً من الاستقلال الذاتي، خوفاً من “دكتاتورية الأغلبية السوداء صاحبة المظلومية التاريخية”، غير أن القيادة السياسية المتمثلة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، رفضت بشكل قاطع الذهاب نحو فيدرالية على النمط الصلب، مفضلة نموذجاً مركزياً ولامركزياً مرناً، يضمن تمثيل جميع المكونات ضمن دولة موحدة قوية، ويعترف بالخصوصيات الإقليمية من دون أن يحولها إلى كيانات منفصلة.

الدرس من التجربة الجنوب أفريقية ليس في الفيدرالية بوصفها بنية جاهزة، بل في الطريقة التي أُدير بها التفاوض حول شكل الدولة الجديدة التي قامت على أنقاض الماضي الأليم، بمنطق التهدئة، وليس الغلبة، بالاعتراف المتبادل، لا بالإقصاء، وبالتدرج المدروس، لا بالهدم الكلي. لقد تشكل الدستور الجنوب أفريقي كتسوية كبرى بعد سنوات من سقوط نظام الفصل العنصري، لا كمجرد نص قانوني، وجاءت اللامركزية السياسية فيه نتيجة طبيعية لوعي عميق بتعقيدات المجتمع، لا كاستيراد لنموذج خارجي.

سوريا – في تقديري- لا تملك بعدُ نخبة انتقالية متوافق عليها، ولا تمتلك بيئة تفاوضية ناضجة، ولا ذاكرة جامعة يمكن البناء عليها

أما في الحالة السورية، فالمأساة تكمن في أن الدولة لم تكن ذات يوم نتاج تسوية عادلة بين مكوناتها، بل نُسجت على قاعدة القسر والغلبة، ثم رُسّخت في مراحلها جميعاً بالقبضة الأمنية. من هنا، فإن طرح الفيدرالية اليوم لا يمكن أن يتم بالمنطق نفسه الذي طُرح به في جنوب أفريقيا، لأن سوريا – في تقديري- لا تملك بعدُ نخبة انتقالية متوافق عليها، ولا تمتلك بيئة تفاوضية ناضجة، ولا ذاكرة جامعة يمكن البناء عليها. ومع ذلك، فإن جوهر التجربة الجنوب أفريقية – أي استخدام أدوات مؤسساتية مرنة لإعادة تشكيل الدولة بما يضمن بقاءها وعدالتها في آن معاً- يبقى درساً عظيماً لسوريا التي تتلمس طريقها للخروج من النفق الذي وضعها به نظام الأسد.

يمكن، من هذا المنظور، التفكير في “فيدرالية انتقالية سورية”، لا كغاية في ذاتها، بل كآلية لتفكيك الشكوك المتبادلة، واستعادة الثقة، وتأطير التعدد ضمن مشروع وطني يتجاوز منطق الانتصار والهزيمة. لكنّ نجاح هذا الخيار، كما في جنوب أفريقيا، مرهون بوجود إرادة سياسية تُقدّم المصلحة العليا على حسابات النفوذ، وبنخب تمتلك الشجاعة الأخلاقية لتوقيع “صفقة تاريخية”، تتجاوز الماضي من دون إنكاره، وتؤسس لدولة لا يكون فيها الانتماء أو العرق سبباً للامتياز أو للإقصاء.

يمكن، من هذا المنظور، التفكير في “فيدرالية انتقالية سورية”، لا كغاية في ذاتها، بل كآلية لتفكيك الشكوك المتبادلة، واستعادة الثقة، وتأطير التعدد ضمن مشروع وطني يتجاوز منطق الانتصار والهزيمة

مخاطر الفيدرالية في السياق السوري

في السياق السوري الراهن، تبرز الفيدرالية كخيار محفوف بالمخاطر والتحديات البنيوية العميقة، إذ إن غياب مؤسسات دستورية مستقرة وآليات رقابية فعّالة قد يُفضي إلى تحويل الفيدرالية من صيغة لإدارة التنوع إلى أداة لتقنين تقاسم النفوذ بين القوى العسكرية والسياسية المتصارعة، فتُشرعن موازين القوة المفروضة على الأرض بدل أن تعيد تشكيلها وفق قواعد العدالة والمواطنة المتساوية، وفي ظل تعدد الرعاة الخارجيين وتفاوت النفوذ الإقليمي والدولي بين منطقة وأخرى، تصبح الفيدرالية مرشحة للتحوّل إلى واجهة ناعمة لتقسيم فعلي وراسخ تتآكل معه فكرة الدولة المركزية الواحدة لصالح كيانات مناطقية مرتبطة كلٌ منها بمرجعية أمنية أو دينية أو سياسية خارجية، هذا الواقع يتعزز أكثر في ظل انعدام الثقة شبه الكامل بين المكونات السورية التي ما تزال تعيش في ظل ذاكرة مليئة بالمجازر، والخذلان، وتراكمات الإقصاء المتبادل، إذ إنَّ أي تجربة فيدرالية تتطلب حداً أدنى من الثقة المتبادلة والنضج السياسي القادر على إدارة الاختلافات داخل إطار وطني جامع، فضلاً عن الثوابت الواحدة لدى المكونات المختلفة، وهي شروط غير متوفرة حتى اللحظة في تقديري، بل إن الطروحات الفيدرالية ذاتها، وخاصة في شمال شرقي سوريا حيث تتركز الأغلبية الكردية تثير لدى قطاع واسع من السوريين مخاوف عميقة من أن تكون مقدمة لانفصال قادم، على الرغم من نفي القوى الكردية المتكرر لمثل هذا الهدف، إلا أن الشكوك تغذيها التجربة الميدانية والسياسية خلال السنوات الماضية، ما يضع الفيدرالية أمام سؤال جوهري: هل ستكون إطاراً مرحلياً لتجاوز الأزمة السورية نحو دولة مدنية جامعة، أم ستُختطف لتكريس الانقسام وتحويل الحدود الإدارية إلى خطوط تماس دائمة ومواجهة محتملة؟، والحال ذاته في الجنوب السوري حيث الأغلبية الدرزية في السويداء ذات المرجعية الدينية التي تلوِّح بشكل دائم بعدم الاعتراف بشرعية الحكومة المركزية الجديدة أو التفاهم معها على الأقل.

في السياق السوري الراهن، تبرز الفيدرالية كخيار محفوف بالمخاطر والتحديات البنيوية العميقة، إذ إن غياب مؤسسات دستورية مستقرة وآليات رقابية فعّالة قد يُفضي إلى تحويل الفيدرالية من صيغة لإدارة التنوع إلى أداة لتقنين تقاسم النفوذ بين القوى

الاحتمالات المستقبلية

في ظل التحديات التي تواجهها الجغرافيا السورية، من الضروري عدم استبعاد الفيدرالية كلياً. فالعالم بعد الحروب الكبرى لم يُبْنَ مرة واحدة، بل عبر محطات طويلة من التفاوض، والتجريب، والإصلاح. قد تكون الفيدرالية المؤقتة جزءًا من تسوية مرحلية، تنقل البلاد من الحرب إلى السلم. بحيث يمكن البدء بتوسيع اللامركزية، ثم الانتقال لاحقاً إلى صيغ أكثر تطوراً. وهذا يجب أن يكون نتاجاً لحوار وطني شامل، لا فرضاً من الخارج أو من قوى الأمر الواقع. ولضمان نجاحه يحتاج السوريون إلى دستور جديد يحدد بوضوح الصلاحيات والحدود بين المركز والمناطق. مع ضمانات محلية ودولية باحترام الفيدرالية وعدم استغلالها للانفصال أو التخريب. إضافة لإصلاح مؤسسات الأمن والجيش بحيث تصبح وطنية، غير خاضعة لأي مكون أو منطقة أو طائفة، إلى جانب إدارة الموارد بعدالة بين المناطق، خصوصاً فيما يخص النفط والمياه والزراعة. ولتحقيق ذلك يمكن بناء أرضية واحدة تمر عبر تعليم مشترك يعزز الهوية الوطنية بلغة التعدد لا الإنكار، ويُعيد تعريف الهوية الوطنية بوصفها نسيجًا جامعًا لا ساحة تنازع ترفض الاحتفاء بالتنوع.

ورغم كل التعقيدات والمخاوف المحيطة بالفيدرالية في المشهد السوري، إلا أن إقصاء هذا الخيار نهائياً قد يكون مجازفة فكرية لها مخاطرها السياسية على مستقبل البلاد، وهذه المجازفة لا تقل خطورة عن التمسك به بشكل مطلق

ورغم كل التعقيدات والمخاوف المحيطة بالفيدرالية في المشهد السوري، إلا أن إقصاء هذا الخيار نهائياً قد يكون مجازفة فكرية لها مخاطرها السياسية على مستقبل البلاد، وهذه المجازفة لا تقل خطورة عن التمسك به بشكل مطلق، فالدول التي خرجت من رحم الحروب الكبرى لم تتشكّل في صورة واحدة مكتملة، بل تدرّجت في بناء ذاتها عبر محطات شاقة من التفاوض السياسي، والتجريب المرحلي، والتصحيح المستمر، ولعل الفيدرالية المؤقتة – إذا ما أُحسن تأطيرها – يمكن أن تُشكّل جسراً انتقالياً من زمن المواجهة والانقسام إلى أفق أكثر سِلماً واستقراراً، وقد يكون المدخل الأجدى هو البدء بتوسيع اللامركزية الفعلية، لا بوصفها حلاً تقنياً إدارياً فحسب، بل كمختبر سياسي لقياس قدرة البلاد على تقبّل تعددية في السلطة ضمن وحدة في السيادة، ثم الانتقال لاحقاً إلى صيغ فيدرالية أكثر تعقيداً ربما إذا اقتضت الحاجة، غير أن نجاح أي نموذج فيدرالي – مؤقتاً كان أو دائماً – مرهون بكونه ثمرة حوار وطني جامع، لا نتاجاً لفرض خارجي أو محصلة صفقات وتفاهمات، وإذا ما اختار السوريون هذا المسار، فإن نجاحه يتطلب أسساً واضحة لا تحتمل التأويل، فالفيدرالية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة إذا ما أحسن استخدامها، قد تقود البلاد إلى مصالحة عميقة مع تاريخها المتشظي ومستقبلها الممكن.

الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية في الحالة السورية

ليس ثمة خلطٌ أكثر تضليلًا في النقاش السوري من ذاك الذي يُسوّي بين الفيدرالية والكونفدرالية، أو يستبدل إحداهما بالأخرى كأنهما وجهان لعملة واحدة، في حين أن الفارق بينهما ليس شكلياً أو لغوياً، بل بنيويٌ في جوهر الفكرة، ومعياريٌ في تصور الدولة، وتاريخيٌّ في ما يمكن أن تبقى عليه سوريا أو تُدفع إليه.

الفيدرالية يتم تعريفها في الفهم السياسي بأنها بنية دستورية تقوم على توحيد سلطات متعددة ضمن كيان سيادي واحد، يحتكم إلى دستور جامع، وسلطة مركزية تمثل المجموع، من دون أن تبتلع الأجزاء. هي شكل من أشكال الوحدة المحكومة بالتعدد، حيث تتوزع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والكيانات المحلية، وفق مبدأ تكاملي لا تصادمي. الولاء الأعلى فيها يظل للدولة الواحدة، وإن تعددت الهويات واللغات والمصالح. وبالتالي هي وطن واحد بصيغ متعددة، لا صيغة واحدة لأوطان متعددة.

أما الكونفدرالية، فهي على النقيض من ذلك، تحالف بين كيانات مستقلة، تحتفظ كلٌّ منها بسيادتها الكاملة، وتتفق على تفويض بعض الصلاحيات لجهاز تنسيقي مشترك، لا يرقى إلى سلطة عليا حقيقية، يكون الانفصال المبدئي بالاجماع هو القاعدة، والتعاون هو الاستثناء المشروط. هي نظام للعلاقات بين دول لا بين أقاليم، بين ذوات مستقلة قائمة بذاتها، تتعامل مع المركز كضرورة مؤقتة، لا كجسد دائم.

وفي الحالة السورية، فإن طرح الكونفدرالية – وإن بغير اسمها – يعني ببساطة إقرار بتفكك الدولة، والاعتراف الضمني بأن إعادة توحيدها باتت وهماً سياسياً. هو تعبير عن تشظّي الإرادة الوطنية، وعن تسليم خفي بأن المشروع الوطني، بكل ما حُمِّل من سرديات وعذابات وتضحيات، قد انتهى، أو أُجهض في لحظة ولادته الجديدة.

في المقابل، تُبقي الفيدرالية الباب مفتوحاً أمام تخيّل عقد اجتماعي جديد، أكثر عدالة وشمولاً، يُعيد توزيع السلطة والثروة، ويعترف بتعدّد سوريا من دون أن يفرّط بوحدتها. الفيدرالية، في السياق السوري، ليست استنساخاً لنموذج خارجي، بل هي محاولة لخلق صيغة تناسب وتليق بتركيبة البلاد، وبما تكدّس في وجدانها من مظالم وتمييز. هي دعوة إلى بناء دولة “للجميع”، لا دولة “على الجميع”.

وفي ما بين المفهومين، يتجلّى الفرق بين مشروع إنقاذ للدولة من داخلها، ومشروع مغادرة لها نحو أفق مفتّت لا رجعة منه. الكونفدرالية هي لحظة ما بعد الدولة، في حين الفيدرالية هي فرصة أخيرة لتجديدها من دون تفريط، ولمداواة الجراح من دون بتر. الأولى ولادةُ كياناتٍ من رحم الانفصال، والثانية ولادةُ تعاقد من رحم الأزمة.

ولذلك، فإن من يطرح الكونفدرالية لسوريا، كمن يطلب شهادة وفاة لدولة لم تُمنح فرصة العلاج والتداوي. أما من يدعو للفيدرالية، فهو – إذا صدقت نيّته ونضج تصوّره – يضع يده على الجرح، لا ليُعلن النهاية، بل ليبحث عن بدايات أخرى، أكثر حكمة، وأكثر عدلاً.

الفيدرالية هي فن إدارة الحرية داخل الوحدة. وفي سوريا، إذا كنا نريد مستقبلاً مختلفاً، فعلينا أن نتخلى عن وهم الدولة الشمولية المركزية، وأن نبدأ في تخيّل أشكال جديدة للدولة

الفيدرالية هي فن إدارة الحرية داخل الوحدة. وفي سوريا، إذا كنا نريد مستقبلاً مختلفاً، فعلينا أن نتخلى عن وهم الدولة الشمولية المركزية، وأن نبدأ في تخيّل أشكال جديدة للدولة، تعترف بالجميع، وتحمي الجميع من دون تمييز. فالفيدرالية ليست معجزة، وليست وصفة سحرية، لكنها إحدى الأدوات التي نجحت في أماكن أخرى، وقد تنجح في سوريا، إذا وُجدت الإرادة والنية والرغبة الحقيقية، كل هذا يجب أن يكون مدعوماً بإجماع وطني. أما إن كانت مجرد وسيلة جديدة لتقسيم الغنائم، فإنها لن تقود إلا إلى صدام مؤجل آخر في ظل محاولات تهشيم الثوابت التي تجمع السوريين.

#الفيدرالية #في #سوريا. #جدل #المعنى #ومأزق #التصور

المصدر : مقيم أوروبا ومواقع انترنت وغوغل👇

إرسال التعليق

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.