🟢 #المسيحية #في #خدمة #العلمانية #كيف #توظف #فرنسا #الدين #لتحقيق #أهدافها #الاستعمارية

[elementor-template id=”7268″]

المسيحية في خدمة العلمانية.. كيف توظِّف فرنسا الدين لتحقيق أهدافها الاستعمارية؟

في شارع الزيراوي الذي يعد أحد أشهر شوارع مدينة الدار البيضاء المغربية، تنتصب ثانوية ليوطي، إحدى أشهر المؤسسات التعليمية في المدينة الاقتصادية، وبمجرد اقترابك من محيط هذه المؤسسة التعليمية الفرنسية، متجاوزا المؤسسات التعليمية العمومية المقابلة لها، ستكتشف مجتمعا مختلفا، غربي الهوى والهوية، يعيش مثل الباريسيين وهو في البيضاء، مجتمع داخل المجتمع، له عاداته وتطلعاته ونظرته للحياة التي لا تبتعد كثيرا عن فلسفة فرنسا وتعريفها للتقدم والحضارة والحرية.

لم يكن وضع اسم “الجنرال ليوطي” بالذات على هذه المؤسسة التعليمية اعتباطيا، بل جاء تخليدا لذكرى أول وأشهر مقيم عام بالمغرب، رجل كاثوليكي مؤمن، رفع راية الحماية وعمل على مشروع استعماري شامل، يُحلِّق فوق الدول التي استعمرها بجناحين؛ الأول عسكري وأمني، والثاني ديني وثقافي، طارت عبرهما فرنسا إلى قلب هذه الدول المستعمرة لنشر أفكارها والدفاع عن مصالحها، جاعلة نفسها قبلة لأحلام التنوير التي يتلهف إليها الكثيرون من غير الفرنسيين.

المسيحية في خدمة العلمانية

“هنا يرقد لويس هوبير ليوطي، أول مقيم عام (سفير) لفرنسا في المغرب، المتوفى في رحم الديانة الكاثوليكية، حيث حصل لويس في إطار إيمانه العميق بها على آخر الأسرار المسيحية”

جملة كُتبت على شاهد قبر الجنرال ليوطي في المغرب

قامت الثورة الفرنسية على عدد من المبادئ والأفكار الأساسية التي لا يزال الفرنسيون، حكومة وشعبا، يتذكرونها إلى يومنا هذا، إحدى هذه المبادئ كانت تقزيم دور الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تمتلك مساحات سلطوية واسعة في العهد الملكي، بعد أن جعلتها الثورة خاضعة لقيم الجمهورية الجديدة. ولكن رغم الاختلاف الكبير في مساحة التدين الكاثوليكي داخل فرنسا ما قبل الثورة وما بعدها، فإن الحكومات الفرنسية واصلت استخدام المسيحية خارجيا لدعم مصالحها الاستعمارية وإخضاع الشعوب التي تهيمن على مُقدّرات بلادها، ثم بعد انقضاء فترة الاستعمار، للحفاظ على مكتسباتها ووزنها الخارجي في عدد من الدول.

بالعودة إلى التاريخ، لم يكن الاهتمام بالتبشير المسيحي في إفريقيا قويا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، إذ ظل النشاط المسيحي مقتصرا حتى منتصف القرن السابع عشر على البعثات البرتغالية التي نشطت عبر كنائس ما وراء البحار، لكن هذا النشاط البرتغالي سرعان ما عرف بعض المنافسة القادمة من بعض الدول الأوروبية الجارة، وعلى رأسها فرنسا التي أسست في سنة 1663 ما سُمّي بمنتدى البعثات التبشيرية الخارجية، لكن بحلول عام 1770، فضّل الفرنسيون التركيز بشكل أكبر على النشاط التبشيري بآسيا، مع عدم إظهار اهتمام كبير بإفريقيا التي اعتُبرت آنذاك منبعا للعبيد ليس إلا.

بعد 3 سنوات، أنشأت فرنسا مجمع الروح القدس الذي أكد دخولها بوصفها طرفا قويا في ملعب التبشير بالدين المسيحي وبالمذهب الكاثوليكي على وجه التحديد. ولكن مع حلول منتصف القرن الثامن عشر، وعشية الثورة الفرنسية، بدأت العلاقة بين السلطة الحاكمة في فرنسا وبين البعثات التبشيرية تعرف نوعا من الفتور، إذ حُلَّت منظمة “رهبنة اليسوعيين”، التي كانت تضم حوالي 3000 مبشر نشط، سنة 1764 بعد حلها سابقا في البرتغال وإسبانيا بدعم من البابا كلمنت الرابع عشر. خلفت هذه الخطوة بعض المشكلات بين الدول الكاثوليكية والمنظمات التبشيرية، وأثَّرت سلبا على الدعوة المسيحية خارج الأراضي الأوروبية، إذ اقتصر النشاط الدعوي على الحركات البروتستانية التي كانت أكثر حرية وحيوية.

خفت النشاط التبشيري لفرنسا نسبيا بعد الثورة، مُفسحا المجال لنشاط كبير للبعثات التبشيرية البروتستانتية والأنجليكانية، غير أن باريس سرعان ما عادت إلى الخط التبشيري مجددا في القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت من بين أبرز الدول التي تسهر على إرسال المبشرين الكاثوليك إلى المناطق التي وقعت أو ستقع بعد ذلك تحت قبضتها الاستعمارية، فقد كانت المسيحية عاملا مهما بالنسبة إلى الفرنسيين لبسط السيطرة على المجتمعات الأخرى، خصوصا المجتمعات المسلمة التي تنطلق من عقيدتها الدينية لرفض الاستعمار الخارجي.

حرصت السلطات الفرنسية على استعمال رجال الدين الكاثوليك لهذه المهمة، رغم غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، وكان هذا التحالف براغماتيا للغاية لإدراك كل طرف حاجته الكبيرة إلى الطرف الآخر رغم الاختلاف الجزئي في الأهداف، فقد كانت المسيحية تساعد السلطات الاستعمارية في إخضاع عدد من الشعوب -خصوصا الإفريقية- روحيا، فيما كان المبشرون رغم علاقتهم الجيدة مع أجزاء من المجتمعات المستعمرة في حاجة إلى سوط السلطة من أجل مساعدتهم على دخول أراض أخرى ومعاقبة بعض المسؤولين المحليين الذين كانوا يبدون تساهلا أو تعاطفا مع انتشار الإسلام في بعض البقاع الإفريقية.

ظل الإسلام عدوا حقيقيا للتوجهات الاستعمارية الفرنسية بسبب انطلاق الشعوب المسلمة من الأرضية العقدية والشرعية لمواجهة فرنسا من باب “جهاد الدفع”، لذلك كان من الضروري ترويض هذه التوجهات الدينية عبر السماح للحركات المسيحية بحضور أكبر داخل المجتمعات المُستعمَرة، والمثال المهم هنا سيكون المغرب، البلد الذي وقّع معاهدة الحماية مع الجمهورية الفرنسية سنة 1912. فبعد وصوله إلى البلاد بوصفه أول مقيم عام في المغرب، عمل الجنرال ليوطي على تطوير إستراتيجية مختلفة تبتعد عن كل ما هو أمني وعسكري، وتهتم كثيرا بكل ما هو ثقافي وديني، لصناعة علاقة جيدة مع المواطنين المغاربة. اعتمدت إستراتيجية الجنرال الفرنسي على الظهور بمظهر الرجل الذي يحترم دين المجتمع المغربي، والذي لا يرغب في تغيير المغاربة لقناعاتهم الدينية، بل يهدف فقط للقيام بعدد من الإصلاحات التي نصت عليها معاهدة فاس (الحماية)، بجانب ذلك حرصت السلطات الفرنسية على تجنب الغلو في إظهار الدعم المباشر للمسيحيين واليهود، لما قد يعنيه ذلك من تحدٍّ للمجتمع المغربي المسلم، وإثارته ضد المستعمر.

بالتوازي مع ذلك، حاول ليوطي السيطرة على التحركات الدينية داخل المغرب، بموجب المعاهدة الفرنسية-الإسبانية التي وُقِّعت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1912، التي أعطت فرنسا حق السيطرة على التوجهات الدينية في المناطق الخاضعة لها بعد أن كانت مرتعا لرجال الدين الإسبان، وكنتيجة لهذه المعاهدة أصدرت الرئاسة الفرنسية مرسوما ينظم عمل هيئة الإرشاد العسكري وطبيعة نشاطها داخل جيش الاستعمار الفرنسي، وهدفت هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني لعمل الرهبان المختلفين، سواء أولئك الذين يقدمون المساعدات الدينية للجنود داخل الثكنات العسكرية، أو غيرهم ممن يحاولون العمل داخل المجتمع المغربي نفسه لنشر المسيحية.

ورغم استقالة الجنرال ليوطي من الإقامة العامة بالمغرب بسبب نتائج حرب الريف، فإن إستراتيجيته في الاعتماد على المسيحية كرأس حربة في البلاد ظلت قائمة، فقد تناول البرلمان الفرنسي في 4 فبراير/شباط 1924 تقريرا أعدته لجنة الشؤون الخارجية شدد في إحدى فقراته على ضرورة تأسيس مراكز تبشيرية في العديد من المدن المغربية المتوسطة والصغيرة، ونتيجة لهذه التوصيات أُرسل 200 راهب إضافي إلى المغرب غالبيتهم من النساء، كما عُزِّزت الترسانة التبشيرية بعدد من الرهبان الإسبان الذين واصلوا العمل في المناطق الخاضعة لسلطة الاستعمار الفرنسية. ومع ارتفاع وتيرة العمل التبشيري، ظهرت حركة المدارس المسيحية النشطة، بالإضافة إلى استحداث مؤسسات اجتماعية وطبية عديدة كانت جميعها تحت إشراف الهيئات التبشيرية.

مدارس البعثة المسيحية.. مجتمع داخل المجتمع

“الفرنسية في المغرب ليست لغة وكفى، ولكنها طريقة حياة”

فريد الأنصاري، كتاب: الفجور السياسي والحركة الإسلامية في المغرب

لم تكن السلطات الاستعمارية الفرنسية لتتمكن من التوسع والسيطرة إذن دون وجود هذه الآلة الثقافية والدينية، فكانت مدارس “البعثة المسيحية” إحدى أهم الآليات التي تضمن لفرنسا حضورا داخل الدول التي كانت تستعمرها سابقا، وحتى زماننا الحالي.

ظهرت المدارس مبكرا بوصفها عاملا مساعدا وأساسيا لمساعدة البعثات التبشيرية على الانتشار، وشكلت هذه المدارس بديلا أكثر قبولا من حضانات الكنائس ذات البعد الديني الواضح، كما أن المحتوى الأكاديمي لهذه المؤسسات التعليمية ظل متخففا من الحمولة الدينية الصريحة، وهو ما ساعدها على الانتشار، خصوصا أنها تعطي مكانة اجتماعية خاصة للمعلمين وللتلاميذ الذين يحالفهم الحظ ويلتحقون بها.

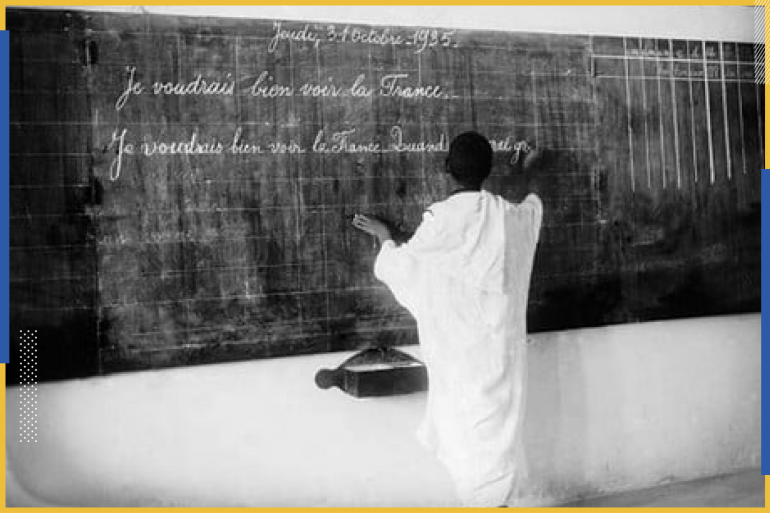

ولإعطاء الأولوية والأهمية لهذا التعليم الفرنكفوني، كان لزاما على السلطات الفرنسية محاربة اللغة العربية، ففي الجزائر مثلا، تجلت مبكرا السياسة التعليمية الفرنسية التي هدفت إلى القضاء على الثقافة المحلية ونشر التعليم الفرنسي، عبر السيطرة على التعليم الديني ومؤسساته تحت مسمى “إصلاح التعليم”، مقابل التوسع في تأسيس المدارس الفرنسية التي عملت منافِسةً للزوايا والمساجد والمدارس الحرة.

وفي المغرب لم يكن الأمر مختلفا كثيرا، فقد حطت مدارس البعثة الفرنسية رحالها في البلاد قبل وصول قوافل الاستعمار، وصحيح أن هذه المدارس حملت بعدا دينيا، إلا أنها سرعان ما أصبحت أداة قوية تنشر من خلالها فرنسا عقيدتها العلمانية عبر العديد من المنظمات التي تدور في فلكها، وعلى رأسها وكالة التعليم الفرنسي بالخارج. عرفت هذه المدارس والمشاريع الثقافية بطبيعة الحال تطورا كبيرا مع مرور السنوات، لكنها ظلت محافِظة على بعدها الاستعماري بنشر “الحضارة الفرنسية” وتعزيز مصالح باريس وتوجهاتها.

تعتبر هذه المدارس في الأوساط المغاربية “مدارس للنخبة” أسستها فرنسا أساسا لتكوين نخب فرنكفونية تساعد على تسيير هذه الدول التي كانت تعيش تحت وطأة الاستعمار، ولهذا السبب شكلت هذه المدارس مجتمعات فرنكفونية منغلقة، لا تتكون من فرنسيين فقط، بل من طلبة من أسر عربية ومسلمة أرادت ترقي السلم الاجتماعي الذي بات يصنف اللغة الفرنسية لغةً أرقى من العربية أو من اللهجات المحلية. بمرور الوقت، أسهمت مناهج هذه المؤسسات في عدة ظواهر، أهمها تشكيل حالة من الاغتراب الثقافي للتلاميذ العرب من الذين يعيشون على أرضهم، فغالبية هؤلاء التلاميذ يتحدثون الفرنسية بوصفها لغةً أُمّا رغم عدم عيشهم في فرنسا، ويواجهون صعوبة كبيرة في نطق أي كلمات بالعربية أو تشكيل جملة بلغة بسيطة.

لا تتوقف المفارقة على اللغة مثلا، بل تمتد للثقافة، فتجد التلاميذ يعرفون تاريخ فرنسا وجغرافيا فرنسا وأوروبا، مع جهل كبير بتاريخ بلدانهم فضلا عن تاريخ وجغرافيا العالمين العربي والإسلامي الأوسع. هذه النتائج ليست اعتباطية، بل تقف وراءها سياسة تعليمية فرنسية كاملة، بل إن النظام التعليمي الفرنسي في الخارج كان أكثر تركيزا على خلق هذه الشريحة الاجتماعية الفرنكفونية من التعليم الفرنسي الداخلي، والذي يعد أكثر انفتاحا من نظيره الموجه للدول الأجنبية.

وبعد أن يتم تكوين هؤلاء الشباب على نمط الحياة الفرنسي، ويتذوقون تاريخ فرنسا ولغتها وثقافتها، يتوجه الغالب منهم إلى بلد الماريشال ليوطي وموليير وشارل ديغول لمواصلة التعليم والعمل داخل فرنسا، فيما يبقى البعض في بلدانهم حيث يشكلون داخل المجتمع مجتمعا له عاداته وتقاليده وتوجهاته الثقافية، بل والدينية المختلفة.

لا تُخفي فرنسا أهدافها من نشر هذا النوع من المدارس، فقد أفاد تقرير أعدته سامنتا كازبون، النائبة الفرنسية عن حزب إيمانويل ماكرون، حول التعليم الفرنسي في الخارج أن الاهتمام بهذا الملف يساعد على نشر “إشعاع” فرنسا والفرنسيين في العالم. وخلص التقرير إلى ضرورة رفع ميزانية التعليم الخارجي وتمتين روابط الأسر الفرنسية المقيمة بالخارج مع هذا النوع من التعليم، والإبقاء على علاقات عميقة مع خريجي هذه المدارس من الفرنسيين وغيرهم لكونهم سيشكِّلون النخبة السياسية والاقتصادية للبلدان التي ينتمون إليها. وفي السياق نفسه، كان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد قال في تصريح له بحضرة نشطاء الدفاع عن الأقليات المسيحية في الشرق إن الدولة الفرنسية بمشاركة جمعية “أوفر دوريان” (جمعية مسيحية فرنسية تعرف نفسها بأنها في خدمة مسيحيي المشرق) تتعهد بالرفع من مساهمتها في صندوق دعم المدارس المسيحية في المشرق التي يصل عددها إلى 174 مدرسة، منها 129 بلبنان، و16 بمصر، و13 بفلسطين، و3 بالأردن.

مسيحيو الشرق.. مسمار جحا

“العلاقة بين الكنيسة والدولة تَلِفَت، ودوري ودوركم هو إصلاحها”

إيمانويل ماكرون، في كلمة له خلال ندوة الأساقفة بفرنسا

حسنا، لا يمكننا الحديث عن استخدام المسيحية في التحركات السياسية الفرنسية دون الحديث عن رغبة فرنسا الكبيرة في الظهور بمظهر حامي الأقليات المسيحية بالمشرق. ظهر هذا الاهتمام جليا في عدد من المناسبات التي شارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف في إحدى المناسبات دعم فرنسا لمسيحيي الشرق بـ”الالتزام العلماني” و”المهمة التاريخية”.

ورغم أن هذه التوجهات السياسية من حسابات انتخابية فرضها توجه عدد من المرشحين اليمينيين نحو الشرق للعب ورقة الدفاع عن مسيحيي الشرق ضد “الإسلاميين والجهاديين” من أجل دغدغة مشاعر الكتلة الانتخابية اليمينية الكبيرة، فإن فرنسا أبدت اهتماما بهذه الأقلية الدينية في الدول الإسلامية منذ عهد الخلافة العثمانية. وحتى في الفترة التي كانت فرنسا تُجْهِز فيها على الحضور الديني في الحياة الاجتماعية قبيل صياغة قانون فصل الدين عن الدولة الشهير سنة 1905، واصلت باريس إظهار رغبتها في إدخال مسيحيي المشرق تحت لوائها والظهور بمظهر حامي هذه الأقلية من الأوضاع غير المستقرة في الشرق، ففي سنة 1913 وقّعت فرنسا مع العثمانيين اتفاقية تُخوّل لها فرض حمايتها على الأقليات الكاثوليكية التي تعيش بالأراضي المقدسة.

واصلت الحكومات الفرنسية المتوالية الإستراتيجية نفسها المتعلقة بإبداء اهتمام كبير بمسيحيي المشرق، فقد استضافت فرنسا عددا من مصابي تفجير كاتدرائية “السيدة نجاة” ببغداد سنة 2010، ثم زاد الحضور الفرنسي في المشهد المشرقي بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وكان لهذا الحضور 3 أسباب رئيسية: السبب الأول هو أن باريس ترى في الأقليات المسيحية امتدادا لمسيحيي الغرب، إذ يتشاركون الثقافة والقيم وبعضا من اللغة مع باقي المسيحيين الآخرين.

السبب الثاني هو أن فرنسا ترى أن هذا الالتزام نابع من دورها “الحضاري” في الدفاع عن قيم الحرية وحقوق الإنسان والحق في ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون “إرهاب” أو “تمييز”. أما السبب الأخير، والأهم، فيكمن في أن فرنسا ترى في ملف مسيحيي المشرق فرصة مهمة لتحقيق العديد من المكاسب السياسية، إذ يعتقد صناع القرار في باريس أن نشر المبادئ السياسية الغربية كالديمقراطية والعلمانية لا يمكن أن يتم في الشرق الأوسط إلا بوجود مكوّن المسيحيين المشارقة الذين يلعبون دورا في حماية الغرب أيضا من “النزعات الإسلامية المتطرفة” التي تتخذ غالبا أشكالا عنيفة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، كثفت فرنسا من تحركاتها العسكرية والدبلوماسية، فبالإضافة إلى الحض على المواجهة المسلحة للتنظيمات الإسلامية، عمدت إلى تنظيم بعض المناسبات واللقاءات، كندوة الثامن من سبتمبر/أيلول 2015 التي احتضنتها باريس لتسليط الضوء دوليا على ضحايا العنف من الأقليات الاثنية والدينية.

في تحركاتها تلك، تحاول باريس تغيير إستراتيجيتها السابقة التي انتهجتها في المستعمرات عبر تمييز الأقليات المسيحية واليهودية ومنحها صفة استثنائية، إذ لم تساعد هذه الطريقة الأقليات، بل زادت في عزلتها، لذا باتت فرنسا اليوم ترى أن الحل الحقيقي يتجلى في دمج المسيحيين في النسيج المجتمعي في الشرق الأوسط. هذا الهدف النهائي وإن كان حقا واضحا، فإن فرنسا ستحاول تحقيق العديد من المكاسب على ضوئه عبر التأكيد على أنها هي، وليست الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المواطنون، مَن تسهر على حماية هذه الأقليات وراحتها، ما يجعلهم يرون فيها مخلصا من بعض المشكلات الداخلية، كما حدث في لبنان حيث استُقبل ماكرون استقبال الفاتحين غداة انفجار مرفأ بيروت بسبب فقدان شريحة كبيرة من الشعب اللبناني الأمل في إيجاد أي حلول داخلية، ومن ثَم ظهرت فرنسا في صورة المُنقِذ والبديل.

تحارب فرنسا إذن الحضور الديني داخليا، فارضة عقيدها اللائكية على الجميع، لكنها في الوقت نفسه لا تمانع في استعمال ورقة الدين نفسها من أجل تحقيق أهدافها السياسية والثقافية، مانحة نفسها مسؤولية روحية بعيدة عن هوية جمهوريتها العلمانية، ولعل هذا البعد الجديد الذي أصبحت فرنسا في حاجة إليه داخليا وخارجيا -وبدأ يظهر جليا مع صعود التيارات اليمينية ذات الخلفية المسيحية- قد ينعكس على التوجهات العامة للبلاد، التي ربما تكون في طريقها نحو إعادة صياغة ضمنية جديدة للعلاقة بين الدين والدولة، لأول مرة منذ زمن الثورة.

المسيحية في خدمة العلمانية.. كيف توظِّف فرنسا الدين لتحقيق أهدافها الاستعمارية؟

أقراء أيضا

افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي

[elementor-template id=”7272″]

المصدر : منتوف ومواقع انترنت 👇المسيحية في خدمة العلمانية.. كيف توظِّف فرنسا الدين لتحقيق أهدافها الاستعمارية؟

المسيحية في خدمة العلمانية.. كيف توظِّف فرنسا الدين لتحقيق أهدافها الاستعمارية؟

إرسال التعليق

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.